精选顶级区块链游戏娱乐平台,支持USDT、比特币等数字资产支付。畅玩去中心化游戏平台,体验公平透明的区块链游戏应用。立即加入,探索丰富的USDT支付游戏平台,享受安全便捷的加密货币娱乐!在华人商业史上,李嘉诚是一个绕不开的名字。他从潮汕逃难少年逆袭为全球富豪,一手打造横跨地产、能源、电讯的商业帝国,曾被视为“财富神话”的代名词。但伴随成功而来的,有赞誉,也有争议——有人称他为“商业奇才”,有人斥其为“资本巨鳄”。他的一生,如同一面多棱镜,折射出一个商人在时代浪潮中的挣扎、崛起与博弈。接下来,就让我们揭开层层迷雾,探寻这位传奇人物的前世今生。

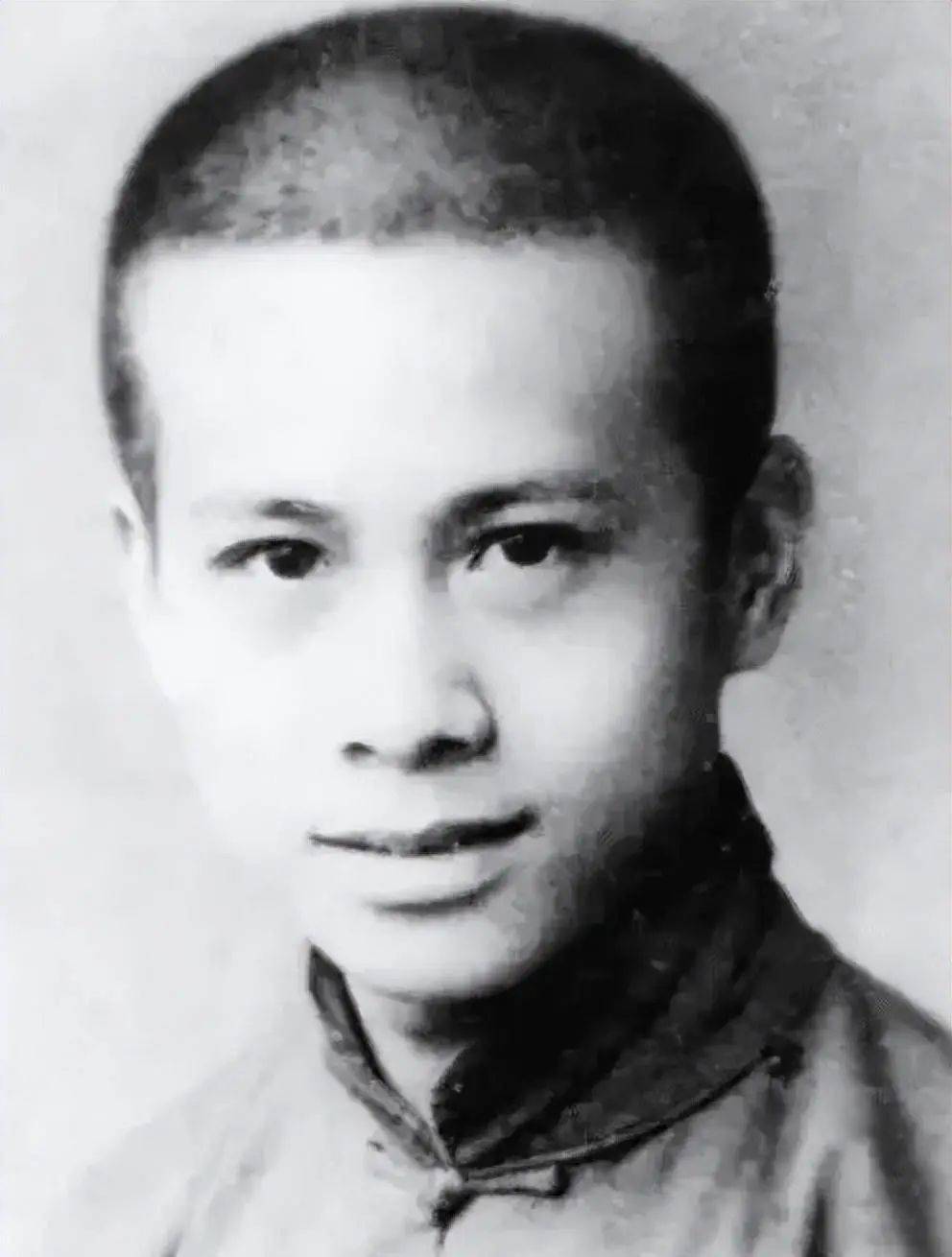

1928年,李嘉诚出生于广东潮州城内的书香门第,父亲李云经在当地知名的观海寺小学任教,母亲庄碧琴操持家务,家中虽不富裕却满是书卷气。他自幼聪慧,5岁入读父亲任职的学校,能熟背《三字经》《论语》,是邻里口中“会读书的孩子”。

1939年日军侵占潮州,古城陷入火海,李家的祖屋被炮弹炸毁,李云经带着全家逃往澄海乡下避难。1940年,为寻找生路,他们挤上开往香港的难民船,在海上漂了7天7夜,抵达香港时,全家人只剩下身上一套单衣和父亲藏在鞋底的几块银元。

在香港,他们投靠舅父庄静庵。寄人篱下的日子里,李嘉诚白天在舅父的钟表店当学徒,晚上借着煤油灯自学英文。1943年,李云经患上肺结核,当时的特效药链霉素价格昂贵,李嘉诚四处借钱无果,眼睁睁看着父亲在贫病中离世。临终前,父亲拉着他的手说:“做人要有骨气,要靠自己。”

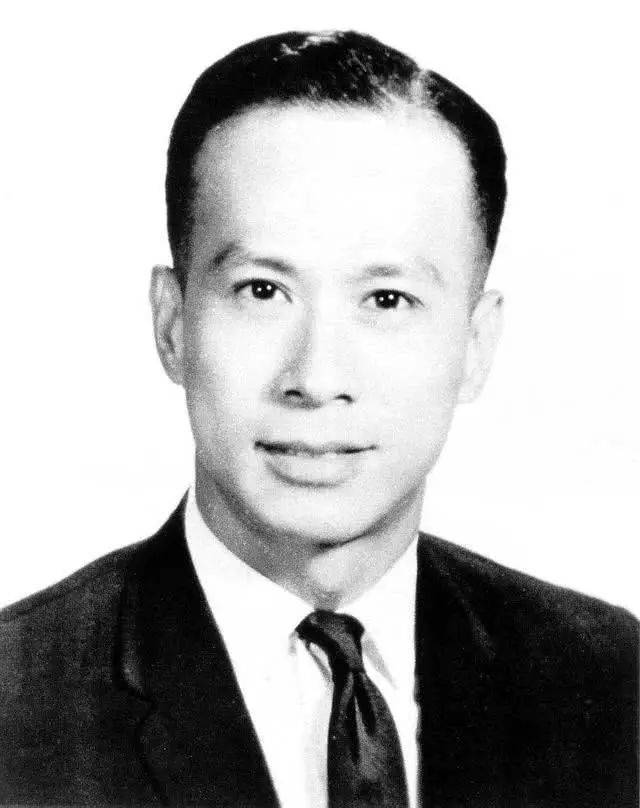

父亲的去世让15岁的李嘉诚彻底扛起家庭重担。他先后在茶楼当跑堂、玩具厂做工人,每天工作16小时以上。在茶楼的两年,他练就了“察言观色”的本领,能从客人的眼神和语气中判断需求,这为他后来的销售生涯埋下伏笔。17岁时,他进入塑胶厂做推销员,为了跑业务,他每天徒步几十公里,饿了就啃口干硬的面包,凭着这股狠劲,他的业绩远超同事,20岁时就被提拔为业务经理。

1950年代的香港,制造业正值起步阶段,纺织、玩具等行业初具规模,而塑胶工业还是一片蓝海。李嘉诚在推销塑胶制品时发现,欧美市场对装饰性花卉需求巨大,但天然花卉运输成本高、保鲜期短,塑胶花恰好能弥补这一缺陷。

1958年,他用积攒的7000港元创办长江塑胶厂,租下筲箕湾一处100平方米的厂房,雇佣了8名工人。最初生产的塑胶花工艺粗糙,颜色呆板,订单寥寥无几。为突破技术瓶颈,他听说意大利的塑胶花工艺全球领先,便以旅游为名,带着全部积蓄奔赴意大利。

在米兰的塑胶花工厂外,他装作游客徘徊数日,观察工人的操作流程,偷偷用铅笔在记事本上画下设备草图。他还应聘为工厂的临时工,每天工作12小时,下班后再熬夜整理笔记。3个月后,他掌握了塑胶花的配色、塑形核心技术,带回香港100多种样品。

回到香港后,他改良生产工艺,用无毒颜料调配出接近天然花卉的色彩,还独创“浸胶法”让花瓣更具质感。改良后的塑胶花迅速打开市场,订单从香港扩展到东南亚、欧美。1960年,长江塑胶厂的月产量突破50万枝,成为香港最大的塑胶花生产商,李嘉诚也获得“塑胶花大王”的称号。

但好景不长,1962年,由于盲目扩张,工厂出现质量问题,客户纷纷退货,仓库积压了价值10万港元的废品。供应商上门催债,银行也收紧贷款,李嘉诚陷入人生低谷。他关闭工厂停工整顿,带着工人逐一登门道歉,承诺返工重造,还将妻子庄月明的首饰变卖偿还债务。这次危机让他明白:“做生意如同做人,信誉是最好的资本。”

1964年,当其他厂家跟风涌入塑胶花行业时,李嘉诚却敏锐察觉到市场饱和的迹象。他果断缩减塑胶花业务,将资金转向前景更广阔的地产业,这一转型为他日后的商业帝国奠定了基础。

1967年,香港爆发社会动荡,股市暴跌,地产市场一片萧条,许多地产商纷纷抛售土地,地价较年初下跌60%。当时39岁的李嘉诚却做出了一个惊人决定:逆势抄底。

他认为,香港作为自由港,地理位置优越,经济复苏只是时间问题。他用塑胶厂积累的资金,在九龙、新界购入大量土地,其中包括现在的北角、土瓜湾等区域。这些土地多为农地或荒地,价格低廉,他买下后并不急于开发,而是等待升值。

1972年,香港经济回暖,地产市场复苏,李嘉诚抓住时机将长江实业上市,募集资金1.1亿港元。他用这笔资金在黄埔船坞旧址开发“黄埔花园”,这个占地29万平方米的大型屋苑,包含50栋住宅楼、200家商铺,是香港首个集居住、商业于一体的综合社区。为吸引中产阶级入住,他创新推出“分期付款”模式,首付只需10%,月供200港元,这一举措让黄埔花园迅速售罄,为他带来5亿港元的利润。

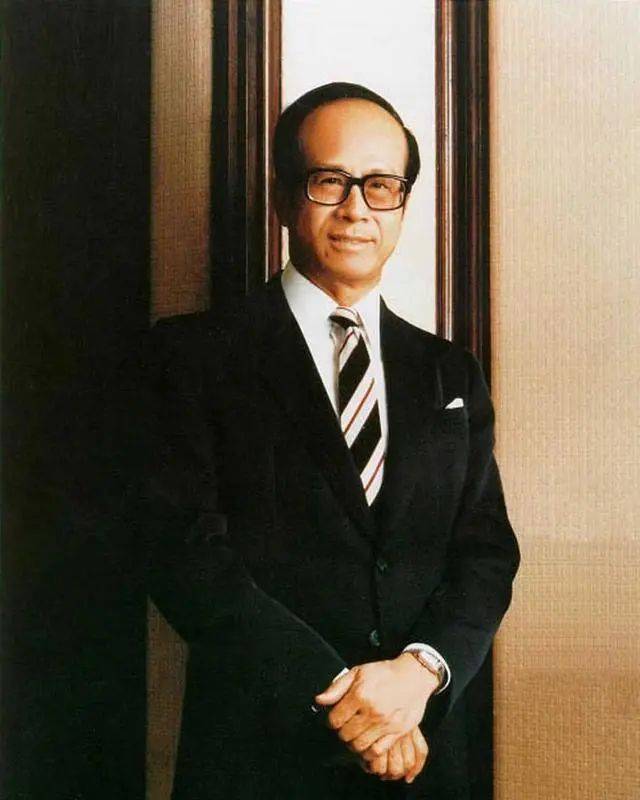

1979年,李嘉诚上演了一场“蛇吞象”的商业奇迹。当时的和记黄埔是香港四大英资洋行之一,因经营不善陷入困境,市值62亿港元,而长江实业市值仅6.9亿港元。李嘉诚通过股市吸纳和记黄埔的股份,同时争取到汇丰银行的支持,最终以3.2亿港元获得和记黄埔22.4%的股权,成为首位掌控英资洋行的华人。

接管和记黄埔后,他将其旗下的码头、仓库等资产盘活,开发了红磡的“和黄中心”、中环的“长江集团中心”等地标性建筑。到1990年代,长江系地产项目遍布香港,仅未开发的土地储备就达1900万平方英尺,按当时市价计算,价值超过500亿港元。李嘉诚的地产策略被总结为“捂地增值”:买下土地后,通过缓慢开发维持价格高位,实现利润最大化。

李嘉诚的商业版图从不局限于单一领域,他擅长通过资本运作实现跨行业扩张。1970年代末,他将目光投向能源行业,当时加拿大的赫斯基石油公司因经营不善濒临破产,李嘉诚以2亿加元购入其52%的股权。

接手后,他投入巨资勘探油田,1986年,赫斯基石油在阿尔伯塔省发现大型油气田,公司股价一路飙升,到1990年,李嘉诚的持股价值已达30亿加元,翻了15倍。这一成功让他尝到能源行业的甜头,此后又在英国、澳大利亚等地收购多家能源企业,形成横跨全球的能源网络。

在电讯领域,他的操作更是堪称经典。1994年,他收购英国Orange电信公司时,该公司还处于亏损状态,市值仅3亿英镑。李嘉诚注入资金完善网络建设,推出预付费套餐吸引用户,到1999年,Orange的用户数突破1000万,成为英国第三大移动运营商。

2000年,德国曼内斯曼公司提出以1130亿港元收购Orange,李嘉诚果断出售,净赚500亿港元,创下当时全球最大的电信并购案纪录。这笔交易让他一战成名,被《福布斯》评为“全球最具远见的投资者”。

他的资本运作手法被总结为“低买高卖、快速周转”:在行业低谷时买入优质资产,通过整合提升价值,待市场回暖后高价出售。这种模式不仅适用于能源、电讯行业,在港口、零售等领域同样奏效。到2000年,长江和记实业的业务已遍及50多个国家,成为真正的跨国企业。

1978年改革开放后,李嘉诚成为最早进入内地市场的香港商人之一。1985年,他与深圳政府合作开发盐田港,投入20亿港元建设深水码头,这是内地首个中外合资的港口项目。盐田港建成后,吞吐量从1990年的100万吨增长到2000年的2000万吨,成为华南地区最重要的集装箱港口之一。

1992年,他投资10亿港元在上海浦东开发世纪大道沿线项目,包括写字楼、商场和住宅,这些项目在浦东开发开放的浪潮中迅速升值,为他带来丰厚回报。在广州,他与香港合和实业合作建设花园酒店,这是当时内地最高档的五星级酒店之一,接待了众多外国政要和商界名流。

到2000年代,李嘉诚在内地的投资已涵盖地产、能源、零售等多个领域,仅地产项目就包括北京的东方广场、上海的御翠豪园等标志性建筑,总投资超过1000亿港元。他曾说:“内地市场是全球最大的机遇,我对中国的发展充满信心。”

但从2013年起,李嘉诚的投资策略发生明显转变。他开始大规模抛售内地资产:2013年,出售上海陆家嘴世纪汇广场,套现57.2亿港元;2014年,转让广州西城都荟广场,获利44亿港元;2015年,将香港中环中心50%股权出售,套现270亿港元。据统计,2013-2020年间,他累计从内地和香港套现超2000亿港元。

与此同时,他将资金转向欧洲,收购英国的电力公司、铁路网络、电信运营商,以及意大利的天然气公司等。到2020年,长江和记实业在欧洲的资产占比超过50%,被媒体称为“买下了半个英国”。

这一转变引发广泛讨论,有人认为他是出于商业考量,规避内地地产调控风险;也有人认为他对中国经济前景缺乏信心。其中成都南城都汇项目争议最大,该项目占地1036亩,2004年以21.35亿元拿下,却在16年间仅开发了40%,剩下的土地在2020年出售时,地价已上涨10倍,被质疑“囤地捂盘”赚取暴利。

李嘉诚对家族传承的规划始于1990年代,他有两个儿子:长子李泽钜、次子李泽楷。他根据两个儿子的性格特点,制定了不同的培养方案:李泽钜沉稳内敛,适合继承核心业务;李泽楷敢闯敢拼,适合独立创业。

1985年,21岁的李泽钜从斯坦福大学毕业后,进入长江实业担任项目经理,从基层做起。李嘉诚让他参与黄埔花园的开发,学习地产项目的全流程管理。1990年,李泽钜主导收购香港电灯公司,展现出卓越的谈判能力,此后逐渐接手集团的地产、能源业务。

而李泽楷1991年从斯坦福大学辍学后,拒绝进入家族企业,而是用父亲给予的5亿港元创办了卫星电视公司。1993年,他将卫星电视以9.5亿美元出售给默多克的新闻集团,净赚5亿美元,随后创办盈科数码,在互联网领域大展拳脚。李嘉诚对他的独立创业给予支持,但不直接干预其经营决策。

为避免家族内斗,李嘉诚在2000年设立家族信托基金,将长江和记实业、长江实业地产等核心资产的股权注入其中,由李泽钜担任受托人,确保控制权的稳定。同时,他为李泽楷留下一笔独立资金,让其发展自己的商业版图,形成“长子守业、次子创业”的格局。

2012年,84岁的李嘉诚宣布退休,由李泽钜担任长江和记实业与长江实业地产的主席,自己则担任顾问。为确保平稳过渡,他提前5年让李泽钜参与集团的重大决策,还安排周凯旋等核心高管辅佐。这种循序渐进的传承方式,让李氏商业帝国在代际交替中未出现动荡。

此外,李嘉诚还注重家族精神的传承,他要求子女保持低调、勤奋的作风,每周必须参加家族聚餐,讨论业务和时事。他常说:“财富可以传承,但能力需要自己培养。”这种严格的家教,让李氏家族在商界保持着长久的影响力。

李嘉诚的慈善事业始于1977年,当时他捐赠1亿港元创办香港大学李嘉诚医学院,这是他慈善生涯的起点。1980年,他成立李嘉诚基金会,此后几十年间,基金会累计捐款超300亿港元,涉足教育、医疗、扶贫等领域。

在教育领域,他捐建了汕头大学、广东以色列理工学院等高校,其中汕头大学是他投入最多的项目,累计捐款超60亿港元,从教学楼建设到师资引进,他都亲自参与。他还设立“长江学者奖励计划”,资助内地高校引进高端人才,截至2020年,已有2000多名学者获得资助。

医疗方面,李嘉诚基金会在全国捐建了50所“宁养院”,为晚期癌症患者提供免费镇痛治疗;还在香港设立“李嘉诚护理学院”,培养专业护理人才。在扶贫领域,基金会在云南、甘肃等地开展“长江新里程”项目,帮助残疾人就业,受益人数超过100万。

但他的慈善行为也引发诸多争议。有人指出,李嘉诚的慈善捐款多以冠名形式进行,如汕头大学、香港大学李嘉诚医学院等,带有明显的商业宣传目的。更有学者计算,通过慈善基金会,他合理规避了巨额遗产税,仅在香港就节省税款超过100亿港元。

商业伦理方面的争议更为激烈。在香港,长江系旗下的香港电灯公司垄断了香港岛的电力供应,电价较九龙地区高出20%,被指利用垄断地位谋取暴利;和记黄埔的港口业务占据香港集装箱吞吐量的70%,也曾因收费过高遭商户投诉。

在内地,除了成都南城都汇的“囤地”争议,他开发的多个楼盘因“捂盘惜售”被购房者诟病。2018年,上海“御翠豪园”项目被曝拿到预售证后仅推出10%的房源,其余房源捂盘待涨,引发业主抗议。这些行为让他的公众形象分裂,支持者称他是“商业与慈善并重的企业家”,反对者则认为他“唯利是图,慈善只是幌子”。

李嘉诚的崛起,与香港的发展轨迹高度契合。1950-1970年代,香港凭借自由港优势成为制造业中心,他的塑胶花事业乘势而起;1980-1990年代,香港地产、金融行业繁荣,他的地产帝国和资本运作迎来黄金期;2000年代后,全球化浪潮席卷,他的业务扩展至全球,成为跨国企业巨头。

他的成功离不开三大因素:精准的商业嗅觉、果敢的决策力、强大的执行力。在每次时代变革中,他都能提前布局,从塑胶花到地产,从能源到电讯,从香港到全球,他的每一步都踩准了行业风口。

但随着时代变迁,他的商业逻辑也面临挑战。近年来,内地房地产调控趋严,“囤地捂盘”的模式难以为继;欧洲市场受英国脱欧、能源价格波动影响,投资回报下滑;全球贸易摩擦加剧,跨国企业的经营风险上升。这些因素导致长江和记实业的市值从2015年的峰值3000亿港元,跌至2020年的2000亿港元。

更重要的是,社会对企业家的评价标准正在改变。过去,人们推崇“财富神话”,而现在更看重企业的社会责任。李嘉诚的“逐利至上”理念,在新时代显得与社会期待脱节。他大规模撤离内地的行为,被视为对中国经济的“用脚投票”,引发公众不满。

回望李嘉诚的一生,他是资本时代的产物,也是时代的受益者。他的商业智慧值得借鉴,但他的争议也提醒我们:企业家不仅要创造财富,更要兼顾社会价值。在全球化退潮、民族主义兴起的今天,如何平衡商业利益与国家利益、个人财富与社会责任,是每个企业家都需要思考的命题。返回搜狐,查看更多